潘天寿的出家梦?

来源:画家毕波 时间:2020-02-13潘天寿先生(1897~1971)是我国近代花鸟画史上继吴昌硕、齐白石之后的又一杰出大师。他的书画布局奇新,气势磅礴,诗、书、画、印冶于一炉,亨誉世界画坛。但他早年较为强烈的佛教观念却很少有人提及。翻阅《潘天寿画册》,人们不难发现,他的很多画作及大号都与佛教有关。三十年代,他一度曾想出家为僧,后经导师弘一法师(李叔同)劝阻,才未进佛门。这一鲜为人知的轶事,是1954年潘天寿自己在华东美术协会成立大会上披露的。

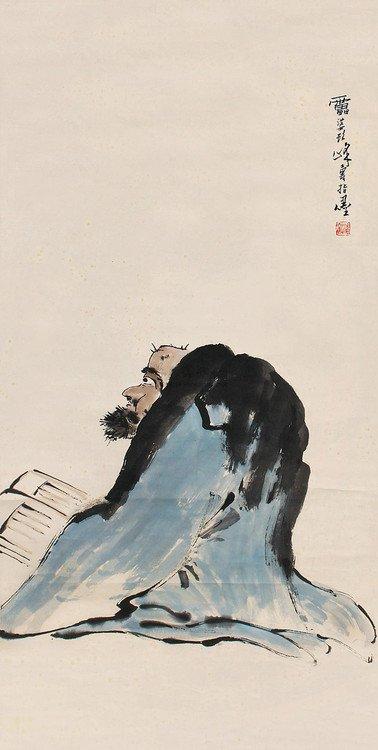

潘天寿作品

潘天寿是一个正直的艺术家,关于他的人品,画坛师友有口皆碑。在旧中国,他不做官,不求名利,不与世俗同流合污,保持着一个艺术家的情操。那时,他的心情较为抑郁苦闷,画作中也时有表露,给人以愤世嫉俗、孤芳自赏的感觉。当时,他认为,中国画自古以来崇尚清雅飘逸,要使画品超脱,最好不食人间烟火,古代许多大画家如石涛、八大山人、石溪、渐江等都是佛门和尚,还有一些画家出身道士。为求画品上乘,格调高雅,他一度曾想出家为僧,以避离世俗,面壁十年,悉心作画。并把这一想法告诉自己的老师——当时正在杭州烟霞寺的弘一法师(李叔同)。法师开导他说,别以为佛门是世外桃源,出家也会有烦恼,还要不断的修行,在家修行亦可。这一席话,终于打消了潘天寿出家的念头。

潘天寿的佛教观念,还可从他大量的画作及大号中得到印证。他在三、四十年代常用的如“心阿兰若住持”、“懒头陀”、“懒道人”、“指头禅”、“一指禅”等大号,都与佛教有关。“心阿兰若住持”中的“阿兰若”,系梵文Arin!ya的译音,原为比丘习静修行的地方,“住持”即主持佛寺的方丈和尚,全句意为我乃心中寺院主人;“懒头陀”中“头陀”亦系梵文“Dhu^ta”的译音,意为行脚乞食的僧人;“懒道人”,古代称佛教徒为道人;“指头禅”、“一指禅”本指习武僧人的硬功绝技,如海灯法师就有指头禅功夫,潘天寿擅长指墨画,因此,他以佛教术语借喻自己的指墨功夫,可谓一语双关。潘天寿的这些大号,一直用到1948年。他的画作也经常出现老僧、贫衲及佛寺的形象,如《秃僧》、《济公与大象》、《面壁图》、《晚山闲打一疏钟》等画作。其中最有代表性的是他1948年所作的指墨画《达摩》。达摩即菩提达摩,我国南北朝时禅宗的创立者,画中的达摩为上半身造像,高额挺鼻,粗眉美须,耳垂重环,拇指与食指指甲盈寸,两指托着一颗佛珠,一册经卷摊开案上,正在聚精会神诵经,突出了高僧的精神风骨,读来别有一番趣味。潘天寿画室经常挂着的一幅对联,为弘一法师所赠,也与佛教有关:“戒是无上菩提本,佛为一切智慧灯”。所有这些,都反映出潘天寿早年思想上浓厚的佛教色彩。

潘天寿作品

潘天寿作品

潘天寿还写过《佛教与中国绘画》一文,他大量引经据典,阐述佛教传入我国以后,对绘画的影响及两者之间的内在联系。他在文章中指出:“然二、三千年来,佛教与我国的绘画,极是相依而生活,相携而发展,在绘画与佛教的变迁程途中,什么地方找不到两相关系的痕迹?”人们可从中看出,潘天寿不仅长期受着佛教思想的熏染,而且对佛教与中国绘画的关系还有专门研究。

(<法音>1989 年 第 03 期 作者:竺济法 )

扫一扫在手机上阅读本文章